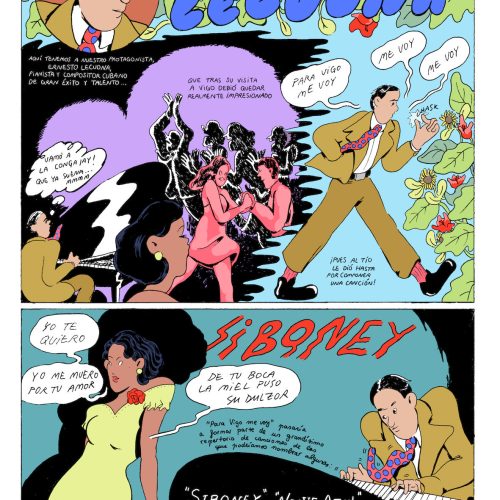

- Paula Guerrero – Ernesto Lecuona

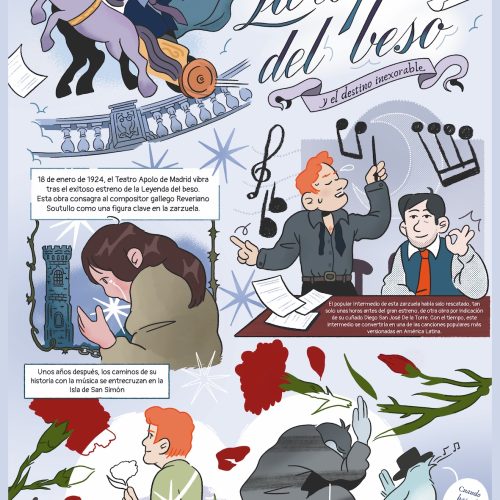

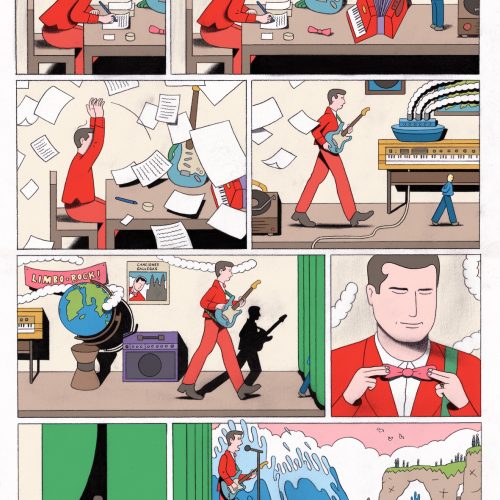

- Paw Salcés – Reveriano Soutollo

- Nico Ben – Manolo Mirás

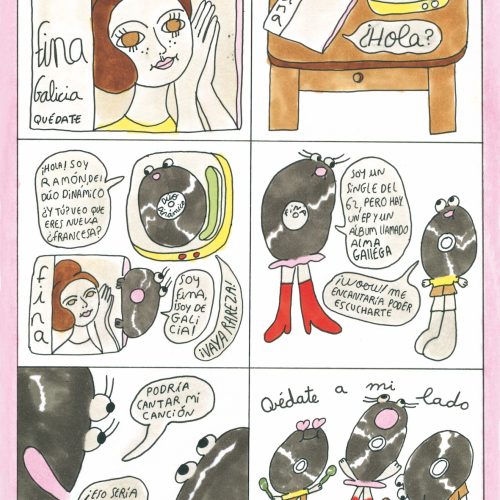

- María Ramos – Fina Galicia

- Carlos G. Boy – Amando Hermida Luaces

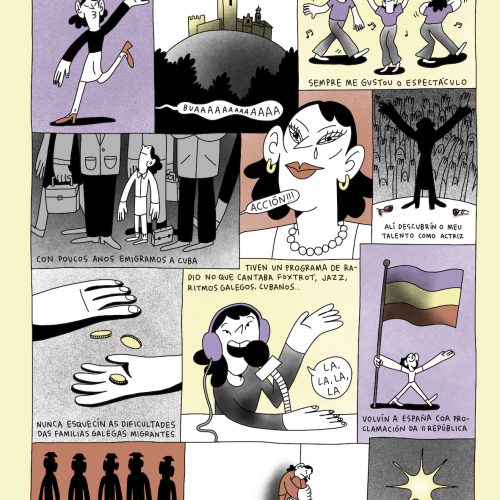

- Julia Lago – Mercedes Mariño

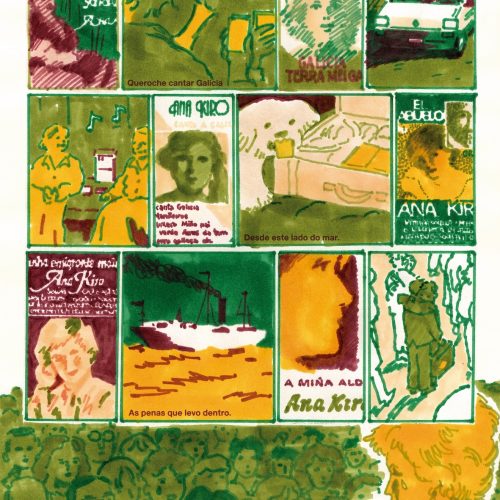

- Luis Yang – Ana Kiro

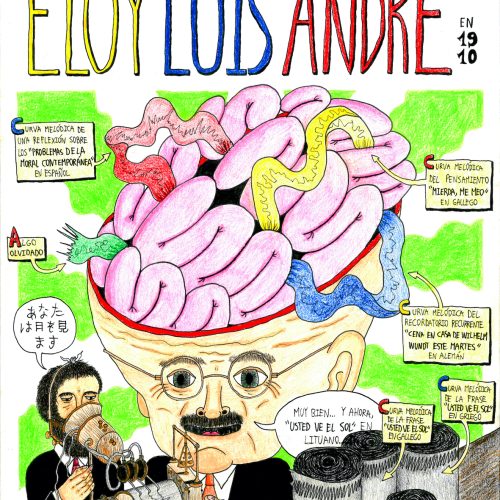

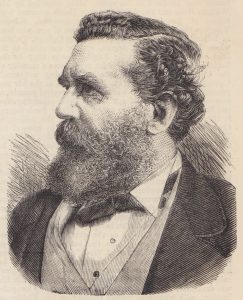

- David González López – Eloy Luis André

La Escola Sinsal es el proyecto del festival Sinsal dedicado a investigar la historia del registro sonoro y su evolución hasta nuestros días. En el año 2023, iniciamos un nuevo capítulo centrado en recuperar y presentar los nombres propios que han hecho posible este fascinante viaje. Con esta finalidad, propusimos al músico y dibujante Andrés Magán a que nos ayudará a llevar al cómic los principales relatos asociados a la música grabada y, cada año, invitamos a diferentes dibujantes a representar los y las personajes seleccionados.

En la convocatoria del 2024, los ocho primeros nombres de esta historia salieron de los orígenes de la tecnología de grabación y su gradual recorrido en la sociedades urbanas de la época.

Iniciamos esta investigación con Domingo Martínez de Presa, el sorprendente constructor de autómatas e instrumentos ingeniosos en el siglo XVII, mucha antes de la invención de la tecnología de reproducción. Este extraordinario protagonista no es el único caso de inventor autodidacta que sorprendería a España desde Galicia. Severino Pérez y Vázquez y su tecnefón, en el siglo XIX, es otra referencia prodigiosa de visionario tecnológico. Y, por supuesto, los hermanos Portela Seijo en la primera mitad del siglo XX, nos han dejado dos artefactos maravillosos como su magnetófono de alambre y el Organsound.

A continuación, fueron apareciendo visionarios y emprendedores conectados con los principales centros de exhibición que por entonces se concentraban alrededor de las ferias internacionales. El ingeniero Andrés Comerma, el fotógrafo Pedro Ferrer o la escritora Emilia Pardon Bazán conocían esta tecnología debido a sus viajes por algunas de estas exposiciones.

Por ultimo, ya conectados con los espacios de representación, aparecieron dos figuras a recordar en este capítulo: el gran Enrique Labarta Pose y sus aventuras de exhibición y reproducción con el fonógrafo; y la primera parada en la Galicia exterior –imprescindible en este relato– con la difusión y divulgación de la locutora argentina Maruja Boga.

En la actual convocatoria del 2025, nuevas historias se incorporan a la Escola Sinsal. Conforme vamos removiendo el polvo de los archivos, más y más nombres aparecen –dentro y fuera de Galicia– demandando atención antes de que se pierdan entre las páginas de la crónica oficial.

Este año, las y los participantes que nos han ayudado a avanzar con esta exposición han afrontado el reto de representar artistas y emprendedores que con el desarrollo de la música grabada han ido manifestándose entre la memoria colectiva. Algunos de estos nombres representan los primeros ejemplos de la expansión del registro sonoro que a partir del primer cuarto del siglo XX se diversifica entre los medios de reproducción –la grabación eléctrica– y los de comunicación –la radio–.

Sin embargo, el primero de los personajes al que hemos querido homenajear es al científico Eloy Luis André –Verín, 21 de junio de 1878; Madrid, 24 de mayo de 1935–, un intelectual e investigador especializado en psicología y fisiología. Escribió su tesis en alemán “Las curvas melódicas del habla en diferentes lenguas vivas” y se ayudó de experimentos fonológicos realizados con un quimógrafo. Las grabaciones se realizaron en rollos de papel entre 1910 y 1911 y, a día de hoy, podemos considerar estos documentos las primeras representaciones gráficas del idioma gallego –entre otros–. Son un extraordinario documento que podemos conectar, no solo con todo el proceso histórico que culminaría con el invento de Édouard-Léon Scott de Martinville y el fonoautógrafo a mediados del siglo XIX, sino también con el interés por los sonidos del cuerpo humano que durante el siglo XX tuvieron su discografía especializada con discos dedicados a los ritmos del corazón, la fonología, la respiración, etc.

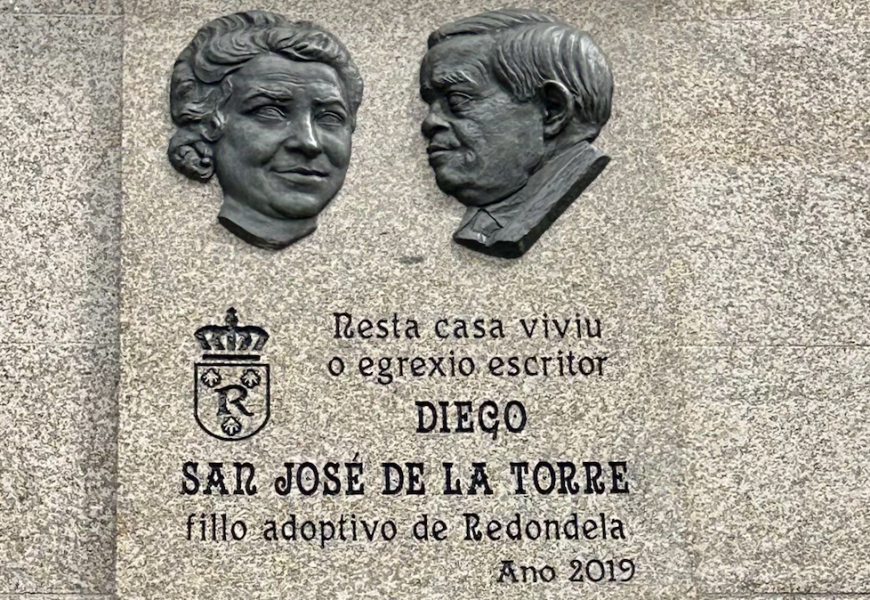

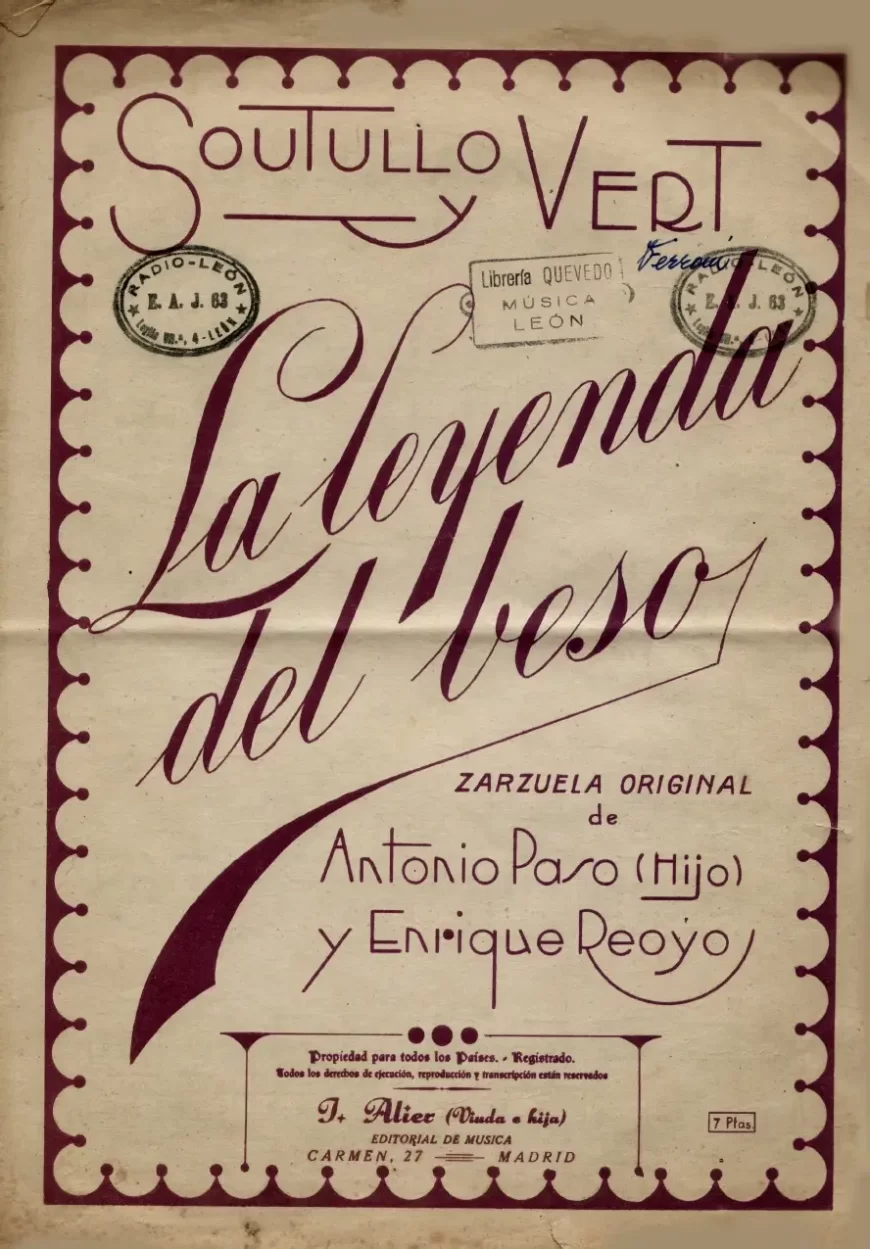

A continuación, y antes de entrar en una nueva etapa con la aparición del microsurco, tenemos a tres celebridades que representan la transición entre el viejo disco de gramófono y el moderno disco de vinilo. La primera de ellos es el compositor Reveriano Soutullo –Ponteareas, 1880; Madrid, 1932–. Autor, entre otras muchas obras de “La leyenda del beso”. Se estrenó el viernes 18 de enero de 1924 y consagró a sus autores, el gran Reveriano Soutullo y el compositor valenciano Juan Vert. El interludio, que Diego San José de la Torre recuperó de la zarzuela «La chica del sereno», se convertiría con el tiempo en una de las canciones populares más conocidas de Latinoamérica gracias a Los Churumbeles de España, músicos republicanos que había huido de la España franquista.

Otra historia maravillosa de la música grabada fue escrita por el genial compositor cubano Ernesto Lecuona –Guanabacoa, Cuba, 1895; Santa Cruz de Tenerife, España, 1963–. El pianista cubano visitó la ciudad de Vigo en numerosas ocasiones. A veces, haciendo escala en su gira por capitales europeas y, en otras, como en 1932 o en1933, con el objetivo de presentar su música en Galicia. El compositor declaró en varias entrevistas que la canción “Para Vigo me voy” era un homenaje a la buena época vivida en Galicia y a la numerosa colonia gallega en Cuba.

En la historia de esta canción existen más de 40 versiones con diferentes artistas, desde la primera, compuesta por Xavier Cugat en 1936, hasta Bebo Valdés a principios del siglo XXI. La interpretación en inglés cambia la letra original por un insulso “Say Si Si”. La más popular de todas ellas sería la cantada por las Andrews Sisters publicada en febrero de 1940.

Por último, a medio camino entre Cuba y Galicia, hemos querido documentar y honrar la memoria de una de las figuras más sorprendentes de esta historia, la cantante y actriz Mercedes Mariño –Monforte de Lemos, 1909; Santiago de Compostela, 1995–, recientemente incorporada al álbum del Consello da Cultura de Galicia. Aunque su obra musical es muy discreta, no debemos restarle importancia porque en su momento ha sido una de las primeras artistas en cantar y colaborar con orquestas tan modernas como los Siboneyes –¿un homenaje a Lecuona?–, precursores de los nuevos sonidos tropicales de la época. Su éxito internacional alcanzó Europa y se llegaron a imprimir discos en España o Italia que en la actualidad se están reeditando debido al interés por los primeros sonidos del jazz y el swing.

En la segunda mitad del siglo XX, con la llegada del microsurco y el disco de vinilo se amplía la oferta discográfica, la tecnología es más accesible y, lo más relevante, se multiplican los editores rompiendo el estricto control de las multinacionales y dando paso al fascinante mundo de los sellos independientes.

En España, la popularización del formato “single” a 45 rpm encuentra un importante aliado entre los compositores que graban sus canciones –a veces con cantantes invitadas– con el objetivo, no tanto de vender su música, sino de introducir estas canciones en las emisoras de radio y cobrar los derechos de reproducción. Esta estrategia difundió, además de una red de intercambio de discos entre compositores, una estimulante escena independiente en la que debutaron cantantes y solistas que después darían el salto a otras editoriales más importantes.

Uno de los personajes más singulares y admirados ha sido Manolo Mirás –Ames,1921; Santiago de Compostela, 1986–. Recorrió el mundo tocando antes de establecerse en Santiago y, a principios de los sesenta, comenzó su aventura discográfica con discos Mirman´s. Coincide en el tiempo con Discos Ondina y el Montañés, pero desconocemos si existía relación entre los tres sellos. Su catálogo se compone de sencillos del propio Mirás, pero también incluye varios álbumes dedicados a otros artistas como: Myriam, María Luisa Ramos, Otero y su Conjunto, etc. La mayoría de sus referencias aparecen entre 1960-1964 y en el año 1973 escribió un libro biográfico: Memorias controversivas de un músico trotamundos. Efemérides insólito-realistas.

Fuera de Galicia, de nuevo en Argentina, Amando Hermida Luaces, –Ribadavia, 1909; Buenos Aires, 1997– emigró a Argentina en 1929, donde trabajó como mozo de almacén. Allí, en una Buenos Aires dinámica y contemporánea, entró en contacto con la tecnología audiovisual al fundar su propio estudio de producción, Hermifilms. Durante sus viajes a Galicia, rodó tres películas: Galicia al día (1959), De Irún a Tui (1958) y Alma gallega (1966). A principios de los sesenta, junto con su socio Alfredo Gatell Flemer, fundó Hermi-Fono, un sello independiente que estuvo activo entre 1962 y 1980. El estudio, localizado en la propia casa de Hermida, fue la primera editora discográfica gallega y su amplio catálogo se sostuvo entre la importación de formaciones regionales como Los Monfortinos, Los Orensanos, Real Coro Toxos e Froles, Banda la Lira de Ribadavia, etc. y grabaciones propias con versiones de otros artistas.

Esta agitación discográfica, nacional e internacional, sacó a relucir numerosas voces y proyectos que se quedarían en meros ensayos musicales pero, también, supusieron un sueño para muchas mujeres que volcaron en los discos la oportunidad de romper con la rígida moral de una sociedad todavía controlada por el franquismo y poco permeable a la revolución ye-ye. En este contexto, no podemos pasar por alto que estas mujeres fueron las grandes exploradoras de la época. Fina Galicia, Maruxa Villanueva, Menchu, Pilocha, y otras artistas formaron la primera ola de la música gallega grabada en microsurco durante los años sesenta y setenta. Aunque la mayoría de ellas compartieron una corta trayectoria discográfica, lideraron la vanguardia de una lista de emprendedoras dispuestas a revelarse contra una sociedad costumbrista. De todas, la más popular sería Josefina López –Fina Galicia–, coplista y cantante pop que a finales de los cincuenta fue portada de la prestigiosa revista de cine Primer Plano y llegó hasta la final de la quinta edición del Festival de la Canción de Benidorm en el año 1963.

El último nombre de esta lista nos acerca a la siguiente etapa de la música grabada entre el esplendor de la tecnología analógica y los nuevos soportes digitales. Sin embargo, lo que nos interesa para esta segunda convocatoria de la Escola Sinsal es, además de la notoriedad de nuestra protagonista, recordar que todavía tenemos pendiente escribir la historia de la casete, el invento que cambió la forma de escuchar e intercambiar la música. Ana Kiro –Arzúa 1942; Oleiros 2010– fue la reina de la música portátil en Galicia. No podemos entender su carrera profesional como artista superventas sin comprender el desarrollo del soporte de grabación más revolucionario de la era analógica. En 1973, su éxito “Galicia, terra meiga” alcanzó la asombrosa cifra de 100.000 unidades vendidas en un país donde gran parte de su población aún vivía en plena transición tecnológica y, por lo tanto, con un acceso muy limitado a los equipos de reproducción. La revolución portátil arrasó la Galicia urbana, rural y la diáspora, coronando a la artista gallega como la reina de las casetes. A lo largo de su dilatada carrera, se han registrado más de 30 discos publicados en este formato.

GAL

Conta a historia que a noite antes da estrea de La leyenda del beso en Madrid, Reveriano Soutullo se pechou no estudio con Diego San José de la Torre, cuñado e amigo do compositor galego, co único obxectivo de escribiren o intermedio musical. Ao amencer, continuaban sen dar coa música, e a Diego ocorréuselle a solución coa cal salvar esa noite: recuperar e orquestrar de novo o intermedio de La chica del sereno, unha zarzuela anterior que pasara desapercibida. Chegado o gran día, o resultado final obtivo tal éxito que as crónicas falan dun Teatro Apolo entregado pedindo, polo menos, “ata nove bises”. Non podemos asegurar se foron tantas repeticións, pero este clamor popular marcou un antes e un despois na popularidade de Reveriano Soutullo.

Soutullo e Diego San José de la Torre teñen na illa de San Simón dúas historias ben diferentes.

No caso do compositor galego, sabemos por un artigo publicado no Faro de Vigo, aproveitando a estrea da zarzuela galega Amores de aldea o 19 de xuño de 1915 no Teatro Circo Tamberlick de Vigo, que: “Na honra dos dous autores presentes na estrea en Vigo, celebrouse unha xira ao Lazareto de San Simón –na ría de Vigo–, asistindo ao mesmo o xornalista García Pacheco e o compositor Reveriano Soutullo Otero, os dous homenaxeados. Na illa serviuse un banquete para 120 persoas e ao finalizar o mesmo, Pacheco dixo que a idea de escribir a obra Amores de aldea lle xurdiu nunha viaxe pola Coruña durante a cal visitou varias aldeas rurais desa provincia.

Pola súa banda, Diego San José de la Torre, o cuñado de Reveriano Soutullo, foi un escritor e xornalista que alcanzou moita popularidade no Madrid anterior á Guerra Civil. No ano 1939 foi detido e condenado á morte, aínda que, grazas á influencia dalgunhas amizades do escritor, a pena foi conmutada por 30 anos de cárcere. Despois de varios traslados chegou a San Simón a finais de 1940, onde permaneceu detido ata que pechou o campo de concentración no 1943. Despois da illa, o xornalista pasou un tempo no vello cárcere de Vigo –actual Museo de Arte Contemporánea, MARCO– e, finalmente, no 1944 alcanzou a liberdade condicional ata a súa liberación definitiva no 1958. Estas e outras vivencias durante a posguerra nas diferentes prisións foron recollidas nunhas memorias publicadas grazas á documentación conservada no arquivo familiar do novelista e ás investigacións realizadas por Juan A. Ríos Carratalá (De cárcel en cárcel, Renacimiento, 2015).

O centenario de La leyenda del beso (1924-2024)

É unha nova oportunidade de lembrar e recoñecer a importancia de Soutullo na música de Galicia e un achegamento máis do festival ás vidas cruzadas que se deron na historia de San Simón.

La leyenda del beso é unha obra fundamental no repertorio zarzuelístico do século XX. Estreouse o venres 18 de xaneiro do 1924 e consagrou os seus autores, o gran Reveriano Soutullo e o compositor valenciano Juan Vert. O intermedio, que Diego San José de la Torre recuperou da zarzuela La chica del sereno, pasaría a converterse co tempo nunha das cancións populares con máis versións coñecidas en Latinoamérica.

Soutullo foi un músico migrante que, desde o seu Ponteareas natal, pasou polas localidades de Vigo, Madrid e Redondela. É un exemplo claro de conectividade entre o substrato local e a dimensión universal. Unha viaxe musical de ida e volta onde o artista combina estilos diversos que van desde a zarzuela á música popular galega ou desde as marchas militares ao “sinfonismo” europeo da época.

ESP

Cuenta la historia que la noche antes del estreno de La leyenda del beso en Madrid, Reveriano Soutullo se encerró en el estudio con Diego San José de la Torre, cuñado y amigo del compositor gallego, con el único objetivo de escribir el intermedio musical. Al amanecer, continuaban sin dar con la música, y a Diego se le ocurrió la solución con la que salvar esa noche: recuperar y orquestar de nuevo el intermedio de La chica del sereno, una zarzuela anterior que había pasado desapercibida. Llegado el gran día, el resultado final obtuvo tal éxito que las crónicas hablan de un Teatro Apolo entregado pidiendo, por lo menos, “hasta nueve bises”. No podemos asegurar si fueron tantas repeticiones, pero este clamor popular marcó un antes y un después en la popularidad de Reveriano Soutullo.

Reveriano Soutullo y Diego San José de la Torre tienen en la isla de San Simón dos historias bien diferentes.

En el caso del compositor gallego, sabemos por un artículo publicado en el Faro de Vigo, aprovechando el estreno de la zarzuela gallega Amores de aldea el 19 de junio de 1915 en el Teatro Circo Tamberlick de Vigo, que: “En honra de los dos autores presentes en el estreno en Vigo, se celebró una gira al Lazareto de San Simón –en la ría de Vigo–, asistiendo al mismo el periodista García Pacheco y el compositor Reveriano Soutullo Otero, los dos homenajeados. En la isla se sirvió un banquete para 120 personas y al finalizar el mismo, Pacheco dijo que la idea de escribir la obra Amores de aldea le surgió en un viaje por La Coruña durante el cual visitó varios pueblos rurales de esa provincia”.

Por su parte, Diego San José de la Torre, el cuñado de Soutullo, fue un escritor y periodista que alcanzó mucha popularidad en el Madrid anterior a la Guerra Civil. En el año 1939 fue detenido y condenado a muerte, aunque gracias a la influencia de algunas amistades del escritor la pena fue conmutada por 30 años de cárcel. Después de varios traslados llegó a San Simón a finales de 1940, donde permaneció detenido hasta que cerró el campo de concentración en 1943. Después de la isla, el periodista pasó un tiempo en la vieja cárcel de Vigo –actual Museo de Arte Contemporáneo, MARCO– y, finalmente, en 1944 alcanzó la libertad condicional hasta su liberación definitiva en 1958. Estas y otras vivencias durante la posguerra en las diferentes prisiones fueron recogidas en unas memorias publicadas gracias a la documentación conservada en el archivo familiar del novelista y las investigaciones realizadas por Juan A. Ríos Carratalá (De cárcel en cárcel, Renacimiento, 2015).

El centenario de La leyenda del beso (1924-2024)

Es una nueva oportunidad de recordar y reconocer la importancia de Soutullo en la música de Galicia y un acercamiento más del festival a las vidas cruzadas que se dieron en la historia de San Simón.

La leyenda del beso es una obra fundamental en el repertorio zarzuelístico del siglo XX. Se estrenó el viernes 18 de enero de 1924 y encumbró a sus autores, el gran Reveriano Soutullo y el compositor valenciano Juan Vert. El intermedio, que Diego San José de la Torre recuperó de la zarzuela La chica del sereno, pasaría a convertirse, con el tiempo, en una de las canciones populares con más versiones conocidas en Latinoamérica.

Soutullo fue un músico migrante que, desde su Ponteareas natal, pasó por las localidades de Vigo, Madrid y Redondela. Es un ejemplo claro de conectividad entre el sustrato local y la dimensión universal. Un viaje musical de ida y vuelta donde el artista combina estilos diversos que van desde la zarzuela a la música popular gallega o desde las marchas militares al “sinfonismo” europeo de la época.

No verán do ano 2014, convidamos o programa Retromanía de Radio 3 Extra (RNE), dirixido polos xornalistas José Manuel Costa e Abraham Rivera, a realizar ao vivo dúas sesións especiais sobre a Illa de San Simón de Redondela (Ría de Vigo). Naquel momento, desde a dirección do Festival Sinsal suxerimos que tomaran como referencia dous momentos históricos que marcaron a historia contemporánea da Illa: o lazareto, durante o século XIX; e o campo de concentración franquista desde o ano 1936 ao 1944.

Estas dúas sesións de Retromanía en San Simón son o resultado dunha selección de cancións coas que os directores do programa quixeron inspeccionar como a música pop abordara aspectos como a soidade, o illamento, a corentena e a autosuficiencia.

O 14 de marzo de 2018 deixábanos José Manuel Costa e desde o Festival Sinsal fainos especial ilusión compartir estes documentos sonoros. Unha humilde homenaxe a un dos mellores críticos musicais e de arte contemporánea, referente cultural imprescindible e inspiración para moitos de nós.

(es)

En el verano del año 2014, invitamos al programa Retromanía de Radio 3 Extra (RNE), dirigido por los periodistas José Manuel Costa y Abraham Rivera, a realizar en directo dos sesiones especiales sobre la Isla de San Simón de Redondela (Ría de Vigo). Entonces, desde la dirección del Festival Sinsal les sugerimos que tomaran como referencia dos momentos históricos que han marcado la historia contemporánea de la Isla: el lazareto, durante el siglo XIX; y el campo de concentración franquista desde el año 1936 al 1944.

Estas dos sesiones de Retromanía en San Simón son el resultado de una selección de canciones con las que los directores del programa han querido inspeccionar cómo la música pop había abordado aspectos tales como la soledad, el aislamiento, la cuarentena y la autosuficiencia.

El 14 de marzo de 2018 nos dejaba José Manuel Costa y desde el Festival Sinsal nos hace especial ilusión compartir estos documentos sonoros. Un humilde homenaje a uno de los mejores críticos musicales y de arte contemporáneo, referente cultural imprescindible e inspiración para muchos de nosotros.

Monumenta, andar con arte é un programa de actividades culturais, organizadas pola Consellería de Cultura e Turismo, que se desenvolve ao redor da acción de camiñar e da experiencia da andaina como a mellor e a máis antiga das maneiras de explorar e de vivir o territorio.

Para esta nova edición, Monumenta concentra o seu foco de divulgación nos itinerarios culturais, aqueles camiños de ida e volta que facilitaron o transvasamento cultural e deixaron numerosas pegadas en todo o país. A metade das andainas do programa estarán dedicadas a estes feitos, sen esquecer outros elementos da paisaxe onde se materializaron esas influencias.

A arquitectura indiana é, talvez, o exemplo máis fascinante deste fenómeno, e a andaina pola fermosa vila mariñeira de Redes será unha viaxe á cultura da emigración. Outro exemplo, aínda que neste caso nun contexto social e artístico diferente, será a visita a Sargadelos onde falaremos

da orixe do Laboratorio de Formas e, sobre todo, das figuras de Isaac Díaz Pardo e Luis Seoane. Por outra banda, a botánica escenifica unha paisaxe onde a trazabilidade da historia da emigración deixou o seu rexistro. Nesta ocasión, iremos ata os xardíns de Padrón, vila por onde pasa o máis importante itinerario cultural europeo, o Camiño de Santiago, que tamén será protagonista de dúas andainas dedicadas á música (Sober) e ao cambio climático (Oia).

Por último, outras temáticas habituais da programación serán: o patrimonio industrial, a lingua galega, a literatura e, por suposto, a propia acción de camiñar, que contará cunha andaina dedicada á historia do andar na literatura e no cinema mentres paseamos polos bosques da Ribeira Sacra.

Cada ano, Monumenta quere dar pequenos pasos na procura dunha experiencia máis integradora. Ademais de contarmos con música ambulante, a gran novidade deste ano é a divulgación dos sabores e olores da cociña local, que nos permitirán aproximarnos á riqueza cultural de Galicia.

Oito andainas transversais onde o patrimonio se analiza e se percibe cunha perspectiva circular, acompañados polo entusiasmo, a curiosidade e o compromiso de todas e todos os seguidores que participan en cada edición e fan posible este ciclo.

ANDAINAS 2019

| Olegado cultural, social, educativo e botánico dos emigrantes indianos. Redes, Ares, A Coruña. | As canteiras de Moaña e a construción da paisaxe urbana en Galicia. Moaña, Pontevedra. | Música no Camiño de Santiago e música para camiñar. Sober, Lugo. | O mosteiro de Oia e a historia do clima no Camiño Portugués da Costa. Oia, Pontevedra. | Sargadelos e o Laboratorio de Formas de Galicia. Cervo, Lugo. | Padrón, un xardín literario. Padrón, A Coruña. | Castro Caldelas, paseo pola capital da lingua galega escrita. Castro Caldelas, Ourense. | Santa Cristina de Ribas de Sil e o concepto da viaxe na literatura e no cinema. Parada de Sil, Ourense.

Domenico Brucciani es el protagonista de este relato porque en su viaje Santiago de Compostela, hacia donde se dirigía a replicar el Pórtico de la Gloria con la técnica de moldes de yeso, tuvo que hacer una escala previa en San Simón en 1866.

¿Quién era Domenico Brucciani y por qué hasta la fecha no se le ha dado la importancia que se merece a tan ilustre visitante de San Simón?

La historia es larga y aquí nos centraremos en introducir a nuestro invitado. Además, con permiso de la investigadora, la restauradora Rosa Benavides, os dejamos este transcripción en inglés realizada por Andrea Soubrier Benavides del documento original que se encuentra en los archivos del Victoria & Albert Museum de Londres. En esta carta, dirigida a Henry Cole, podemos hacernos una idea del accidentado viaje de Domenico Brucciani por la costa de Galicia, aunque algunas declaraciones –en las que, por ejemplo, no deja en buen lugar al lazareto de San Simón–, hay que cogerlas con cautela teniendo en cuenta el contexto social y aristocrático al que pertenecía.

En el año 2018 la historiadora inglesa Rebecca Wade publicó “Dómenico Brucciani and the Formatori of Nineteenth-Century Britain”, un estudio que recupera de la penumbra a este fascinante personaje. Rebecca Wade muestra por primera vez la contribución de Brucciani al desarrollo del gusto en la Gran Bretaña victoriana gracias a su red de talleres de moldes de yeso y su capacidad de abastecer e incentivar las colecciones publicas y privadas con esculturas de toda clase de modelos. Los moldes de yeso de Brucciani están presentes en colecciones desde América del Norte hasta Asia y Nueva Zelanda, porque en su prolífica producción llegó a hacer duplicados desde máscaras mortuorias de famosos a desarrollar técnicas pioneras en la fabricación de moldes con los que copiar especímenes anatómicos, botánicos y fósiles. Sus obras abastecen a todo tipo de museos, pero también decoran salones de baile, teatros y recintos feriales. Domenico Brucciani y su red de copistas artesanos italianos del siglo XIX simbolizan la importancia de la práctica escultórica en las culturas visuales y materiales de la Gran Bretaña victoriana y, por expansión, al resto del mundo.

¿Qué hacía Doménico Brucciani por San Simón y, sobre todo, por qué este artesano y empresario italiano viajaba por el mundo haciendo copias de esculturas?

Esta historia, como muchas otras, es circular y necesitaría pararse con tranquilidad en demasiadas estaciones. Por el momento, y debido al propósito de este viaje, nos bastará con introducir varias ideas.

La primera de ellas empieza por el llamado “Revival Gótico”, un movimiento artístico historicista que señaló los gustos y aficiones de la sociedad victoriana. Este renacer gótico traspasó los valores y conceptos estéticos y alcanzó un doctrina política en oposición al estilo neoclásico, asociado al liberalismo (por ejemplo en Estados Unidos); mientras que el neogótico, más intimista y tradicional, se relacionó con la monarquía.

La segunda parada tiene que ver con el re-descubrimiento del arte medieval y la exploración del objeto exótico emprendida por historiadores e investigadores que abordaron la compleja misión de descubrir y clasificar el mundo. A lo largo del siglo XIX salen del olvido numerosas obras maestras del arte medieval y el Pórtico de la Gloria sobresale gracias, entre otros, a Richard Ford, autor de numerosas guías de viajes de gran influencia en su país, o el arquitecto Edmund Street y su libro sobre la arquitectura gótica de España.

Es en este escenario en el que el Pórtico de la Gloria es seleccionado por John Charles Robinson entre las obras de arte que se mostrarían en el South Kensington Museum de Londres —hoy Victoria and Albert Museum—.

Y la tercera parada sería la Exposición Universal de París en 1867, el gran escaparate del desarrollo industrial y científico de la época y, también, un lugar de encuentro con el arte y la cultura oficial. Inglaterra no desaprovechó la oportunidad y a través del South Kensington Museum presentó una muestra de sus trabajos. También, propuso la firma de la “Convención para promover universalmente reproducciones de obras de arte que beneficien a los museos de todos los países”. Este documento pone de manifiesto que “El conocimiento de dichos monumentos es necesario en el progreso del arte y sus reproducciones serían de gran ayuda en la instrucción pública”.

En esta sucesión cronológica del “revival cultural” del siglo XIX, dos último apuntes nada desdeñables. Por un lado, en 1873, la puesta de largo de la colección particular del South Kensington Museum con copias monumentales, entre otras esculturas, de la Columna de Trajano, el David de Miguel Ángel y el Pórtico de la Gloria de la Catedral de Santiago de Compostela. Y, poco después, en 1884, “La Segunda Inventio” del apóstol Santiago y la celebración del año santo especial de 1885, punto de inflexión en una nueva época de las peregrinaciones a Santiago de Compostela.

La visita de Domenico Brucciani a Santiago de Compostela, con escala en San Simón, no fue un capricho excéntrico, sino una misión que debía concluir con el vacío en yeso del Pórtico de la Gloria y una réplica de la gran obra del Maestro Mateo.

Domenico Brucciani_transcription Andrea Soubrier

(GL)

A Arquitectura de San Simón

Se botamos unha primeira ollada á paisaxe actual de San Simón, observamos que é un espazo ordeado, no que a natureza é o seu principal protagonista malia a notable presenza da arquitectura. Case todo o que vemos na illa, mesmo unha parte importante dos seus bordes costeiros, son froito da acción humana, que esculpe e modela, empregando para iso o material máis popular de Galicia, o granito.

Todas as construcións, tanto estruturais como de servizos nas dúas illas chegan a un nivel moi alto de calidade formal e construtiva. Os peiraos, o muro perimetral e a extraordinaria ponte de tres arcos constitúen un prodixio de racionalidade e dominio do material empregado. O conxunto é un tratado da «arte da pedra» e unha auténtica lección de arquitectura ao servizo da estética e da súa funcionalidade.

Dúas foron as ideas que levaron á transformación deste conxunto natural e, porén, permaneceron nun segundo plano malia a súa influencia: por un lado a «arquitectura corentanaria» e a súa metodoloxía construtiva froito dun fondo debate internacional durante os séculos XVIII e XIX no que se puxeron os alicerces da arquitectura hospitalaria contemporánea; e por outro, a sensibilidade do home ilustrado, humanista, de sabedoría integral, que ten en Galicia ao enxeñeiro Alejo Andrade Yañez como unha das súas grandes figuras.

O modelo de lazareto internacional: as Nouvelles Infirmeries de Marsella

A finais do século XVIII iniciouse en Francia (e noutros países) un debate sobre o novo modelo hospitalario, con demandas sanitarias contemporáneas: a conservación dun aire puro no interior do recinto e o coidado da salubridade en xeral; a separación dos diferentes tipos de doentes e, tamén, dos servizos do hospital; a atención ao problema da circulación dos usuarios e as mercadorías, etc. Foi un proceso de investigación longo e ambicioso no que, entre outros, participaron os arquitectos Jean-Baptiste Le Roy e Bernard Poyet.

O lazareto marsellés comungaba coas ideas xurdidas do debate sobre a nova tipoloxía de hospital. Era lóxico que servise de modelo para outros que, en adiante, foron construídos seguindo os postulados establecidos pola Academia das Ciencias francesa. Este lazareto de Marsella era, en 1785, un complexo de corentena no que existía unha compartimentación bastante estrita dos diferentes departamentos.

Contaba cun espazo de patente sucia (contaminada) e con dous para a patente limpa debidamente separados por unha dobre liña de murallas. Tiña ademais, edificios separados para os enfermos e para os convalecentes, e un recinto especial para os coiros, considerados extremadamente perigosos. Ademais, posuía diferentes fondeadoiros para cada tipo de embarcación e distintos peiraos de atraque. Esta segregación reflectíase no interior dos edificios, cada un deles especializado nunha clase de mercadorías e pasaxeiros.

En 1838, en San Simón, estableceuse esta tipoloxía construtiva. O conxunto das dúas illas, ademais das condicións naturais da Ría de Vigo, reveláronse idóneas para a instalación desta infraestrutura tan necesaria no tráfico marítimo oceánico. No proxecto orixinal xa eran expostas as necesidades que debería afrontar a empresa construtora. Este documento indicaba que na illa principal, en San Simón, había que construír: o hospital de convalecencia (actual Casa da Cultura); no centro desta illa, e na plataforma máis elevada, unha casa de administración con oficinas e apartamentos para o alcalde, médico, cirurxián e capelán (actual Residencia Estella Maris); e entre ambos edificios establecerase un mercadiño ou cantina para comestibles e outros xéneros de consumo (actual cafetería). Ademais, construiríanse nesta illa catro grandes almacéns, cubertos de aireo, casa de vacas para os gandos de descarga, cuarteliño de vixilancia; peiraos laterais, etc.

Pola súa parte, en San Antón: había que construír molles de desembarco, un deles con rampa de descarga; un cuberto ou almacén de aireo para os efectos apestados (contaminados); un hospital sucio (doentes moi graves) e un cemiterio con capacidade abondo. Todos os edificios de San Antón debían estar circundados por unha parede ou muro de mampostería coas súas balaustradas de seguridade e, coa fin de facilitar a comunicación destas dúas illas, tiña que levantarse unha ponte con 3 arcos. Ademais, en cada extremo da ponte, había que instalar unha porta de seguridade para os casos necesarios en tempo de corentena.

Alejo Andrade e a arquitectura moderna de San Simón

O encargado de levar adiante este proxecto foi o enxeñeiro-arquitecto Alejo Andrade Yáñez, que destacou non só polos seus coñecementos técnicos senón, tamén, polo seu espírito sensible co patrimonio e o progreso científico de Galicia.

Entre as súas principais obras, ademais do lazareto de San Simón, deixounos a capela neoclásica do Cemiterio de San Amaro (A Coruña), que responde a un modelo levantado na Sacramental de San Isidro de Madrid por Juan de Villanueva, unha pequena réplica do Panteón de Roma. E pola súa importancia, destacan os planos do proyecto da estrada da Portela da Canda a Ourense (1840), ao recoller o itinerario deste vello camiño sobre o que, en parte, superpúñase a nova estrada. Este coñecemento cartográfico víñalle do seu mestre e amigo Domingo Fontán, co que colaborou nesa faraónica e excepcional obra que foi o Mapa de Galicia.

En San Simón, a monumentalidade neoclásica da ponte, a capela ou os peiraos da illa, contrastan coa modernidade dos edificios principais como o edificio administrativo (Estella Maris) a cantina (Cafetería) e a residencia de pasaxeiros (Casa da Cultura).

É dicir, a arquitectura de San Simón e San Antón son un exemplo de síntese das diferentes correntes da época na que o canonizado estilo neoclásico empezaba a deixar paso a unha arquitectura máis funcional e práctica debido aos profundos debates humanistas.

Entre as principais características destes edificios figura, por exemplo, a forma da planta, que tiña que adaptarse, na medida do posible, ao rectángulo. Esta xeometría permitía un maior aproveitamento do espazo con menos gasto. Outra razón para adoptar esta forma era a posibilidade de vixiar mellor cun menor número de gardas. Por outra parte, tamén é característico desta arquitectura as amplas ventás e numerosos vans, que favorecen a ventilación e a iluminación. Mentres, no seu interior, os principais edificios dedicados á atención de pasaxeiros organízanse ao redor dun eixo central, que separa as habitacións en dúas salas diferentes, o que favorece a división por xéneros e a asistencia aos enfermos.

En San Antón, só quedan os impoñentes muros e peiraos que rodean a illa, xa que do resto de edificios só se adiviña a planta entre o pavimento e a vexetación. Pola súa parte, en San Simón aínda se conservan as construcións principais ao lado doutras estruturas que desapareceron ou experimentaron unha grande transformación porque o lazareto foi adaptándose, ao longo dos anos, ás diferentes necesidades da pasaxe e aos avances médicos.

Descarga PDF (español/english)

alejo_andrade

Monumenta, andar con arte é un programa de actividades culturais, organizadas pola Consellería de Cultura e Turismo, que se desenvolve ao redor da acción de camiñar e da experiencia da andaina como a mellor e a máis antiga das maneiras de explorar e de vivir o territorio.

A principal novidade nesta edición é a integración da música ambulante en todos os percorridos. Recuperamos así unha tradición que xa aparecía naqueles tempos da mitoloxía e a literatura oral, cando os primeiros poboadores comezaron a cantarlles aos bosques e aos animais para, despois de protexer o mundo coa música, botarse a descansar. Chamámoslle Monumenta escoita e participarán ata sete artistas en formato acústico.

A outra actividade do ciclo, Monumenta divulga, dálle continuidade á programación das últimas edicións con oito andainas dedicadas a camiñantes históricos, como por exemplo ao pai Baltasar Merino, ou unha homenaxe á oceanógrafa Ángeles Alvariño, ademais das rutas polos monumentos e edificios máis singulares.

Tamén se afonda no patrimonio inmaterial, tan presente nas andainas do programa, e que este ano terá como protagonista o antropólogo danés Gustav Henningsen e o seu traballo de campo sobre meigas e feitizos. Mesmo haberá dúas rutas experimentais, porque queremos camiñar imaxinando paisaxes e emocións gravadas nas obras dos grandes artistas de Galicia, como a pintura de Urbano Lugrís e a literatura de Emilia Pardo Bazán.

Con este ciclo de andainas, a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia achégalle á cidadanía unha experiencia diferente de vivir e sentir o noso patrimonio, relacionando cada edificio co territorio e coa súa singularidade cultural e paisaxística.

PDF Programación 2018

ANDAINAS 2018

Monumenta, andar con arte é un programa de actividades culturais, organizadas pola Consellería de Cultura e Turismo, que se desenvolve ao redor da acción de camiñar e da experiencia da andaina como a mellor e a máis antiga das maneiras de explorar e de vivir o territorio.

Nesta edición, as andainas seguen os pasos de camiñantes ilustres que recolleron os seus saberes ou que atoparon a súa inspiración ao longo do territorio galego, como Domingo Fontán, Alan Lomax, Ruth Matilda Anderson ou Casto Sampedro.

O camiñar, como o respirar, revestiu de contido os nosos carreiros ao longo da historia, para configurar a paisaxe, os nosos relatos e vivencias. Coas explicacións dos camiñantes convidados, Monumenta achega outra mirada aos nosos camiños, nos que se erguen os edificios históricos relixiosos ou as primeiras instalacións da Revolución Industrial. Convidados expertos en diferentes áreas como a arquitectura, a arqueoloxía, a xeografía, a xeoloxía ou a arte, axudarannos a entender outras particularidades e valores dos diversos aspectos do patrimonio material e inmaterial de Galicia.

Con este ciclo de andainas, a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia achégalle á cidadanía unha experiencia diferente de vivir e sentir o noso patrimonio, relacionando cada edificio co territorio e coa súa singularidade cultural e paisaxística.

PDF Programación 2017

ANDAINAS 2017

(GL)

De cando a Illa de San Simón era un lazareto e de como afectou tal cousa á vila de Vigo.

A illa de San Simón e a súa compañeira pequena San Antón son actualmente dúas xoias do patrimonio natural galego situadas no fondo da Ría de Vigo. Baixo a súa aparencia idílica agóchase unha traxectoria de varios séculos na que se mesturan todo tipo de episodios históricos. Algúns destes son bastante coñecidos, como a pegada cultural dos trobadores da Idade Media ou a etapa na que as illas funcionaron como campo de concentración franquista durante e despois da guerra civil. Outros, porén, son case descoñecidos e conteñen en si mesmos parte da semente do que son o Vigo actual e a súa comarca.

Probablemente, pola súa singularidade, o máis destacable é a etapa na que a illa serviu de lazareto. Un «lazareto» (do latín lazarus, leproso) era un hospital ou lugar afastado das zonas poboadas que estaba en condicións de aloxar en corentena a aqueles sospeitosos de portar algunha enfermidade contaxiosa. A creación destas institucións xeralizouse a partires do século XVIII nunha Europa asoballada por epidemias de todo tipo como consecuencia do incremento exponencial do tráfico marítimo intercontinental.

En España, o primeiro centro destas características instalouse na vila de Mahón (Illa de Menorca, Baleares) no ano 1817. En 1826 xurdiu a necesidade dun segundo lazareto para dar cobertura aos barcos procedentes de América, sendo o primeiro lugar no que se pensou as «Islas Bayonas» (as nosas Illas Cíes de hoxe en día). A Illa de San Simón, que pertencía daquela á vila de Vigo, foi o lugar elixido como emprazamento para este segundo lazareto tras unha disputa de dez anos entre varias cidades.

Entre os factores determinantes desta elección destaca o andazo de cólera morbo asiático que devastou a bisbarra de Vigo no ano 1833 e que, tras a súa expansión por toda a península ibérica, entre ese ano e 1834 provocou cerca de 300.000 mortes.

En 1837 aprobouse o proxecto, sendo autorizado definitivamente pola raíña Isabel II en 1838 nunha Real Orde na que as razóns comerciais superaban con moito ás razóns médicas. O comerciante local Norberto Velázquez Moreno foi o encargado de realizar a obra a cambio de certos beneficios e dereitos mercantís de explotación da illa. As súas condicións foron aceptadas en 1839 e en 1842 xa se rematara a construción das infraestruturas básicas. Así e todo, gran parte da obra foi levándose a cabo con moita calma nas décadas sucesivas, de forma que aínda entre 1880 e 1890 tiveron lugar intervencións de certa importancia.

Entre 1842 e 1854 o lazareto funcionou a pleno rendemento. Cerca de 46.000 persoas atendidas, 2.439 buques rexistrados e uns ingresos medios anuais próximos ao medio millón de reais dan conta do seu éxito. De aí en adiante a institución sufriu un lento declive que conduciu ao seu peche definitivo en 1927. O lazareto de San Simón marcou o despegue económico e poboacional da vila de Vigo, de forma que a cidade que coñecemos actualmente non tería sido a mesma sen a súa construción.

(ES)

De cuando la isla de San Simón era un lazareto y de cómo afectó tal cosa a la villa de Vigo.

La isla de San Simón y su compañera pequeña, San Antón, son actualmente dos joyas del patrimonio natural gallego situadas en el fondo de la Ría de Vigo. Bajo su apariencia idílica se esconde una trayectoria de varios siglos en la que se mezclan todo tipo de episodios históricos. Algunos de ellos son bastante conocidos, como la huella cultural de los trovadores de la Edad Media o la etapa en la cual las islas funcionaron como campo de concentración franquista durante y después de la guerra civil. Otros, sin embargo, son casi desconocidos y contienen en sí mismos parte de la semilla de lo que es el Vigo actual y su comarca. Posiblemente, por su singularidad, lo más destacable es la etapa en la cual la isla sirvió de lazareto.

Un lazareto (del latín lazarus, leproso) era un hospital o lugar alejado de las zonas pobladas que estaba en condiciones de alojar en cuarentena a aquellos sospechosos de portar alguna enfermedad contagiosa. La creación de estas instituciones se generalizó a partir del siglo XVIII en una Europa dominada por epidemias de todo tipo como consecuencia del incremento exponencial del tráfico marítimo intercontinental. En España, el primer centro de estas características se instaló en la villa de Mahón (Isla de Menorca, Baleares) en el año 1817. En 1826 surgió la necesidad de un segundo lazareto para dar cobertura a los barcos procedentes de América, siendo el primer lugar en el que se pensó las «Islas Bayonas» (nuestras Islas Cíes de hoy en día). La Isla de San Simón, perteneciente de aquella a la villa de Vigo, fue el lugar elegido finalmente cómo emplazamiento para este segundo lazareto tras una disputa de diez años entre varias ciudades.

Entre los factores determinantes de esta elección destaca la epidemia de cólera morbo asiático que asoló la comarca de Vigo en el año 1833 y que, tras su expansión por toda la península ibérica entre ese año y 1834 provocó cerca de 300.000 muertes.

En 1837 fue aprobado el proyecto, siendo autorizado definitivamente por la reina Isabel II en 1838 en una Real Orden en la cual las razones comerciales superaban con mucho a las razones médicas. El comerciante local Norberto Velázquez Moreno fue el encargado de realizar la obra a cambio de ciertos beneficios y derechos comerciales de explotación de la isla. Sus condiciones fueron aceptadas en 1839, y en 1842 ya se había terminado la construcción de las infraestructuras básicas. Sin embargo, gran parte de la obra fue llevándose a cabo con mucha calma en décadas sucesivas, de forma que aún entre 1880 y 1890 tuvieron lugar intervenciones de cierta importancia.

Entre 1842 y 1854 el lazareto funcionó a pleno rendimiento. Cerca de 46.000 personas atendidas, 2.439 buques registrados y unos ingresos medios anuales cercanos al medio millón de reales dan cuenta de su éxito. De ahí en adelante la institución sufrió un lento declive que condujo a su cierre definitivo en 1927. El lazareto de San Simón marcó el despegue económico y poblacional de la villa de Vigo, de forma que la ciudad que conocemos actualmente no habría sido la misma sin su construcción.

(UK)

From when the San Simón Island was a leper hospital and how it affected to the village of Vigo.

The San Simón Island and its little partner, San Antón, are nowadays two jewels of the Galician natural heritage at the bottom of the estuary of Vigo. Under its idyllic appearance is hidden a trajectory of several centuries in which all types of historical events are intertwined. Some of them are really well-known, for example the cultural traces of the troubadours of the Middle Age or the period in which the islands worked as a Francoist concentration camp during and after the Civil War. Others, however, are almost unknown and contain in itselves part of the seed of what it is the contemporary Vigo and its region. Perphaps, by its singularity, the most remarkable period was in which the island was used as a leper hospital.

A leper hospital (of latin origin lazarus, meaning leprous) was a hospital or a place away from the populated areas that was in condition to host in quarantine to those suspicious of suffering a contagious disease. The creation of these institutions was generalised from the XVIIIth century in

a Europe full of epidemics of all kinds as a consequence of the exponential increase of the intercontinental maritime traffic. In Spain, the first centre of these characteristics was set up in the village of Mahón (Menorca Island, Baleares) in the year 1817. In 1826 there was a need of a second leper hospital to cover the ships coming from America. At the beginning, the place that was thought of to be the leper hospital was the «Bayonas Island» (our current Cíes Islands). Finally, the San Simón Island, at that time it belonged to the village of Vigo, was the chosen place as the location for the second leper hospital after the dispute among several cities.

Among the decisive factors of the choice stand out the epidemic of Asian cholera that devastated the region of Vigo in 1833 and that, after its expansion over the Iberian Peninsula between that year and 1834 caused around 300.000 deaths.

In 1837 the project was approved, being definitely authorized by the Queen Elizabeth II in 1838 in a sovereign ordinance in which the commercial reasons surpassed the medical reasons. The local businessman Norberto Velázquez Moreno was the person in charge of doing the construction

in exchange for several benefits and commercial rights of exploitation of the island. His conditions were accepted in 1839, and in 1842 the construction of the basic infrastructure was already done. However, a big part of the construction was done very calmly in the following decades, between 1880 and 1890 there were some important interventions.

Between 1842 and 1854 the leper hospital was working in full performance. Around 46.000 persons were looked after, 2.439 ships were registered and the average annual income was nearly half

a million real (old Spanish coin), are the proofs of its success. From here onwards the institution suffered a slow decline in 1927. The leper hospital of San Simón indicated the economic and population takeoff of the villaje of Vigo, in a way that the city that we know today wouldn’t be the same without this construction.

Descarga o PDF:

Lazareto San Simón

Monumenta, andar con arte é un programa de actividades culturais, organizadas pola Consellería de Cultura e Turismo, que se desenvolve ao redor da acción de camiñar e da experiencia da andaina como a mellor e a máis antiga das maneiras de explorar e de vivir o territorio.

Con este novo horizonte, Monumenta avanza un paso máis á hora de mostrar, difundir e contar o noso patrimonio material —igrexas, castros e outros monumentos e lugares históricos— desde as achegas do patrimonio inmaterial, que é a raíz do seu significado.

O camiñar, como o respirar, revestiu de contido os nosos carreiros ao longo da historia, para configurar a paisaxe, os nosos relatos e vivencias. Co saber dos camiñantes convidados, Monumenta achega outra mirada aos nosos camiños, nos que se erguen os edificios históricos relixiosos ou as primeiras instalacións da Revolución Industrial. Convidados expertos en diferentes áreas como a arquitectura, a arqueoloxía, a xeografía, a xeoloxía ou a arte, axudarannos a entender outras particularidades e valores dos diversos aspectos do patrimonio material e inmaterial de Galicia.

Con este ciclo de andainas, a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia achégalle á cidadanía unha experiencia diferente de vivir e sentir o noso patrimonio, relacionando cada edificio co territorio e coa súa singularidade cultural e paisaxística.

PDF Programación 2016

ANDAINAS 2016

GL

Cando escoitamos as letras das cancións que nos acompañan no noso día a día somos conscientes de que o abanico de temas non é todo o amplo que podería parecer e acaban virando sobre o mesmo. E é que poida que agora usemos whatsapp e tinder pero en esencia as temáticas non cambiaron demasiado e as épocas están máis conectadas do que poden parecer a unha primeira vista.

É por iso que acudimos aos clásicos, para atopar a esencia daquilo que perviviu no tempo e superou os seus filtros, enlazando así presente e pasado grazas ás obras de arte. Na raíz do proxecto que se desenvolve nas páxinas seguintes áchase o realizar unha revisión en clave contemporánea das cantigas de amigo de Martín Códax, Johan de Cangas e Meendinho, tres autores medievais que desenvolveron

a súa obra en torno á ría de Vigo e San Simón. Seis poetas e seis ilustradores que, por parellas, propóñennos unha lectura libre destes poemas que constitúen un dos legados máis importante do pasado medieval da lírica galaico-portuguesa.

A nosa selección de ilustradores xunto á proposta da crítica literaria Ana Salgado conformaron o proxecto desenvolvido por Julia Abalde, Xiana Arias, Tayone, Elvira Ribeiro, Carlos Arrojo, Olalla Cociña, Natalia Umpiérrez, Francisco Cortegoso, Ivan R, Gonzalo Hermo, Cinta Arribas e Roi Vidal.

ES

Cuando escuchamos las letras de las canciones que nos acompañan en nuestro día a día somos conscientes de que el abanico de temas no es todo lo amplio que podría parecer y acaban girando sobre lo mismo. Y es que puede que ahora usemos whatsapp y tinder pero en esencia las temáticas no han cambiado demasiado y las épocas están más conectadas de lo que pueden parecer a una primera vista.

Es por ello que acudimos a los clásicos, para encontrar la esencia de aquello que ha pervivido en el tiempo y ha superado sus filtros, enlazando así presente y pasado gracias a las obras de arte.

En la raíz del proyecto que se desarrolla en las páginas siguientes se halla el realizar una revisión en clave contemporánea de las cantigas de amigo de Martín Códax, Johan de Cangas y Meendinho, tres autores medievales que desarrollaron su obra en torno a la ría de Vigo y San Simón. Seis poetas y seis ilustradores que, por parejas, nos proponen una lectura libre de estos poemas que constituyen uno de los legados más importante del pasado medieval de la lírica galaico-portuguesa.

Nuestra selección de ilustradores junto a la propuesta de la crítica literaria Ana Salgado conforman el proyecto desarrollado por Julia Abalde, Xiana Arias, Tayone, Elvira Ribeiro, Carlos Arrojo, Olalla Cociña, Natalia Umpiérrez, Francisco Cortegoso, Ivan R, Gonzalo Hermo, Cinta Arribas, Roi Vidal.

EN

When we listen, nowadays, to the contemporary lyrics of the songs, we are aware of the fact that a

wide variety of topics might not be satisfactory enough in order of not being too repetitive. Yes, we now use whatsapp and tinder but basically, the themes haven’t barely changed and past and present eras are far more deeply connected than what it would seem at first sight. That’s the reason why we look over to the standard classics, to find out the essence of what has still remained all over the ages, overtaking all kind of obstacles to tie past and present together thanks to masterpieces.

In the following pages the cause of the project was to review thoroughly, under a modern point of view, Las cantigas de amigo by Martín Codax, Johan de Cangas and Meendinho. three medieval composers who flourished around the Ría (estuary) of Vigo and San Simón Isle. Six poets and six illustrators who, in pairs, suggest us a free aproach to these poems which form one of the most important legacies in the medieval past from the galician-portuguese lyrical poetry.

Our team of illustrators, along with the proposal of the literary critic Ana Salgado, constitute this project elaborated by Julia Abalde, Xiana Arias, Tayone, Elvira Ribeiro, Carlos Arrojo, Olalla Cociña, Natalia Umpiérrez, Francisco Cortegoso, Ivan R, Gonzalo Hermo, Cinta Arribas, Roi Vidal.

Descarga o PDF:

Proxecto Trobadores